IPOはたくさんの仕組み化を行います。その中でもボリュームのあるものが規定作成です。大別するだけでも5つ、細かく1つ1つに分けると40個ほどになります。なぜ規定が必要なのか、何を作らないといけないのか、本記事では従業員の目線を踏まえて説明していきます。

目次

- 規定が必要な理由

- 必要な規定の種類

- 規定の内容

- まとめ

1.規定が必要な理由

規定は面倒くさいマニュアルと思われがちですが、組織体制や会社の文化形成に重要な意味を持ち、経営的にメリットが大きい存在です。

- 社内の携わっていない様々なプロセスも理解できる。

- 共通言語でコミュニケーションを取れる。

- 判断や責任の所在が明確にできるため組織の俊敏性を向上させられる。

- 社内のコンプライアンスを統制できる。

こういったメリットはIPOをする会社に求められる責任をクリアにします。IPOをする会社、すなわち上場会社は財務知識についてプロとは限らない一般投資家が株式を売買する対象であり、社会的な影響力も大きいため、タイムリー・ディスクロージャーとコンプライアンスを合理的に説明できる水準で組織体制を強化することが求められます。

上場する会社には、合議機関を経て、主要事項が組織的に決定される体制として意思決定機関の確立が求められます。意思決定機関を合議制で進めていくための運用に実行力を持たせるには「規定作り」も必要です。ルールが明確でなければ権限移譲を行うことは難しいでしょう。ルールがあることで、ワークフローを整備しやすくもなり、稟議システムを設けられ承認権限を設定できます。

2.必要な規定の種類

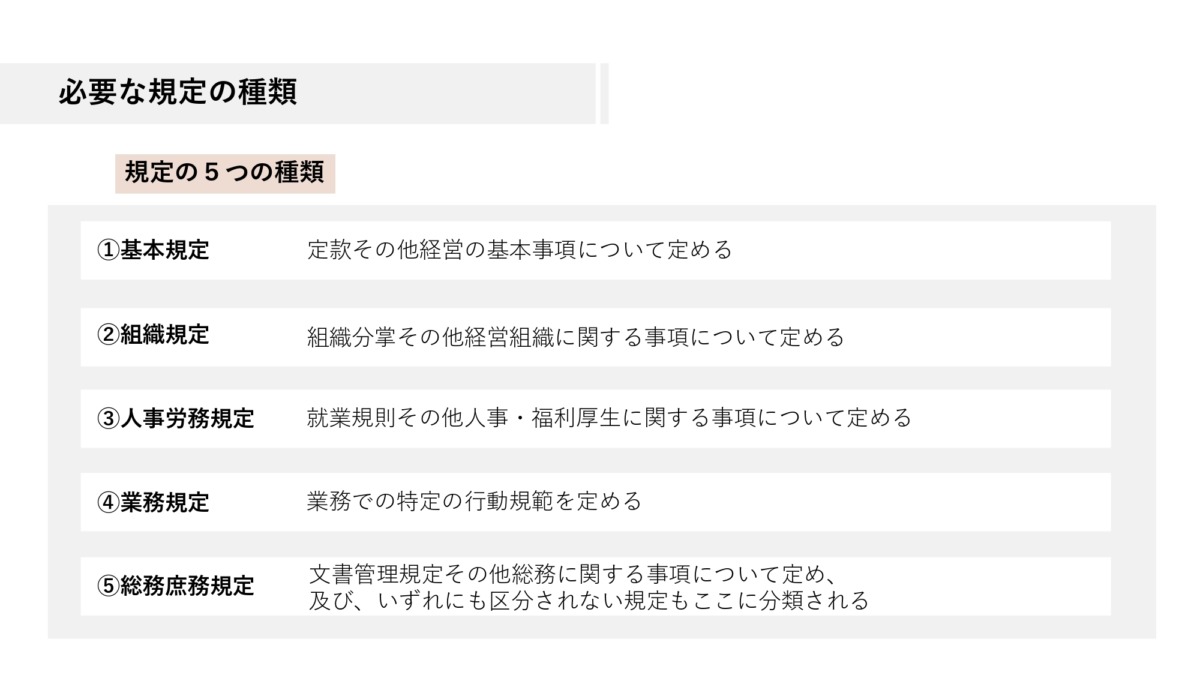

規定は細かく分けると40個程になりやすいですが、大別すると「基本規程」、「組織規程」、「人事労務規程」、「業務規程」、「総務庶務規程」に分けられます。

基本規定:定款その他経営の基本事項について定めます。

組織規定:組織分掌その他経営組織に関する事項について定めます。

人事労務規定:就業規則その他人事・福利厚生に関する事項について定めます。

業務規程:業務での特定の行動規範を定めます。

総務庶務規定:文書管理規程その他総務に関する事項について定め、及び、いずれにも区分されない規程もここに分類されます。

3.規定の内容

下記の規定は必ず必須とは限りませんが、上場を目指す際に通常必要とされる規定の例です。

①基本規定

1)取締役会規程

取締役会の運営に必要な事項を定めます。取締役会の運営は会社法に規定されるところもあり、整合性が求められます。取締役会の構成、開催タイミング、開催場所、招集方法、議題や決議事項などを規定します。

2)監査役会規程

監査役会の運営に必要な事項を定めます。監査役会の運営は会社法に規定されるところもあり、整合性が求められます。監査役会の構成、開催タイミング、開催場所、招集方法、議題や決議事項などを規定します。

3)規程管理規程

会社における諸規定の制定、交付、校正及び廃止に当たって遵守すべき事項を定め、諸規定を体系的に整備して業務の運営を正確かつ効率的に執行することを目的として定められます。

4)リスクマネジメント規程

会社のあらゆるリスク管理に関して必要な事項を定め、リスクの防止及び損失の最小化

を図ることを目的として定めます。リスク対策の役割が定まっていないと、チェック漏れや重複作業などが起こり、効率が悪くなってしまいがちなので、各個人の社内での役割を定めます。また、着実な対策を行うためにリスク対策の目標計画を定めます。想定外の事象へも対応できるように有事に対する対応順序を決めておきます。

5)株式取扱規程

株式に関する取扱いおよびその手数料等について定めます。現物となる株券等を廃止して電子的に管理するための株式等振替制度などに対応して各証券口座との関連性を加味して策定されます。

②組織規定

6)組織規程

業務の確実かつ効率的な執行と運用を図ることを目的として、組織の構成、関連する組織の関連性、業務分掌、職務権限など組織運営について定めます。

7)組織図(組織規程の別表)

指揮・命令系統を明確にし、人員や権限の集中し過ぎや不足を確認し、従業員同士の相互理解に役立たせるために定めます。適切な組織図は株主などに会社の健全性をアピールできる材料ともなります。

8)職務権限規程

業務の組織的かつ効率的な運営を図るために、会社の業務執行に関する各職位の権限と責任について定めます。

9)業務分掌規程

組織において各部署や各役職、担当者の行うべき仕事を配分して、仕事の責任の所在と範囲を明確化するために定めます。

10)稟議規程

会社の意思決定過程を明らかにし、業務の透明性及び円滑性を確保するため、稟議決裁事項の基準およびその手続を定めます。

11)経営会議規程

取締役会の決定に基づき、経営執行の基本方針、基本計画その他経営に関する重要事項について何を審議するか、その審議方法を定めます。

12)関係会社管理規程

グループ管理体制の共通言語化や、多様な管理活動の重複の防止、一元管理のために定めます。

③人事労務規定

13)就業規則

従業員の給与規定や労働時間といった労働条件、従業員が遵守すべき職場内の規律やルールなどを定めます。

14)給与規程

就業規則のうち、従業員の賃金を別途にて定めたものです。就業規則に盛り込むとボリュームが大きくなりすぎたり、改訂が行われたりしやすいため、就業規則とは別とされることが多いです。就業規則の中に盛り込むこと自体は問題ありません。

15)育児・介護休業規程

就業規則のうち、育児・介護休業を別途にて定めたものです。

16)パート・アルバイト就業規則

就業規則のうち、パート・アルバイトの就業条件を別途にて定めたものです。

17)旅費交通費規程

就業規則のうち、出張手当や宿泊費、交通費など出張で必要な経費のルールを定めたものです。

18)慶弔見舞金規程

就業規則のうち、従業員の慶弔金ならびに見舞金の支給に関する事項について別途にて定めたものです。

19)退職金規程

就業規則のうち、従業員の退職金について別途にて定めたものです。

20)役員退職慰労金規程

就業規則のうち、役員の退職金について別途にて定めたものです。

④業務規程

21)販売管理規程

効率的な販売活動の運営を図るため、販売業務に関する手続きを定めます。基本原則などとして販売に関するスタンスや、販売計画、契約手続、受注体制、出荷体制、売上計上基準、請求及び回収など販売に関連する一連について記載します。

22)購買管理規程

効率的な購買活動の運営を図るため、購買業務に関する手続きを定めます。基本原則などとして購買に関するスタンスや、購買計画、取引先の選定、発注、受入・研修、仕入計上、支払い、購買に関連する一連について記載します。

23)外注管理規程

品質、納期、価格などの条件に適合する取引先との円滑な取引を目的とし、外注先の決定方法、発注方法、発注条件、検査方法、不具合の場合の対応などを定めます。

24)経理規程

財務及び会計のすべての状況を正確かつ迅速に把握し、事業活動の定量的な統制を図るため、金銭出納、資金管理、債権 債務管理、原価計算、予算管理、決算業務など経理業務に関する基本的な取決めを定めます。

25)勘定科目処理要領

経理規定で定めるには細かい会計処理の具体的な内容について定めます。

26)予算管理規程

予算の設定により業務の統制を行い、予算実績比較による業績測定を行うことにより、具体的対策の立案・実施に役立てるために、予算編成及び予算統制について定めます。

27)実地棚卸要領

実施棚卸とは、決算期末の棚卸資産の残高を確認するために、実際に現物を点検・計量する手続です。実施棚卸によって、商品の品種、性能、保管状況を調査し商品管理の維持向上を図ります。また実地棚卸高と帳簿棚卸高とを照合して、資産の保全と財務諸表における資産の表示の適正化を図りますこうした手続きを定めます。

⑤総務庶務規定

28)文書管理規程

文書の取り扱いを統一し、体系化、検索性を高め、必要なときにアクセスできるように、顧客や取引先から受け取った文書や社内で発生する文書をどのように扱うのかを定めます。

29)印章管理規程

印章とは、会社において発行または受理する対外的な文書、証憑に捺印し、直接的あるいは間接的に会社の権利義務を発生させる証とするものをいいます。印章の制定、改廃、捺印及び管理に関する事項を定めます。

30)安全衛生管理規程

労働災害を未然に防止したり、快適な職場環境の形成を促進したりすることで作業遂行を円滑化して生産の向上を図ることを目的とし、従業員の安全と健康を確保するために必要な事項を定めます。

31)ハラスメント防止規程

ハラスメントのない快適な職場環境を保つため、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、マタニティハラスメント(パタニティハラスメント)、およびその他のハラスメントを防止するために必要な事項や、ハラスメントに起因する問題に関する雇用管理上の措置等を定めます。

32)情報セキュリティ管理規程

情報セキュリティの適正な管理を行うために必要な責任者、対策計画の策定方法、情報の格付、違反措置、情報セキュリティ教育、自己点検方法、監査体制、障害及び事故の対応方法、事項などを定めます。

33)内部監査規程

内部監査の対象、監査担当、監査の種類、監査の方法、監査担当者の権限、被監査部門の努力義務、監査計画、監査実施、監査報告といった内部監査の方法・手続き等について定めます。

34)内部通報者保護規程

不正行為等の早期発見と是正を図り、コンプライアンス経営の強化のため、通報者からの組織的または個人的な法令違反行為等に関する相談または通報の適正な処理の仕組みを定めます。

35)コンプライアンス規程

コンプライアンスの徹底と社会的信用の向上を図るために、組織全体がコンプライアンスに則った行動を取るための体制、教育、違反措置などの方針を定めます。

36)インサイダー取引防止規程

内部者取引(インサイダー取引)を未然に防止するために、職務上知った会社や契約先または契約交渉先の重要事実の情報についての管理に関する事項を定めます。また、役員等による株券等の売買等に関し役員等が一般的に遵守すべき事項も定めます。

37)反社会的勢力排除規程

反社会的勢力に対し毅然とした態度で対応し、いかなる名目の利益供与も行わず、反社会的勢力との係わりを一切持たないようにするため、反社会的勢力への対応方法等を定めます。反社会的勢力であることを知らずに関係を有してしまった場合についても対処方法を定めます。

38)関連当事者取引管理規程

関連当事者との取引は、本来不要な取引を強要されたり取引条件が歪められたりする懸念があるため、取引を適切に牽制することが必要とされます。関連当事者の範囲、関連当事者取引の事前把握、関連当事者取引の承認、関連当事者取引継続の確認などについて定めます。

4.まとめ

IPOといえばたくさんの仕組みづくりが必要な印象がありますね。そのイメージの要因の一つが「規定」です。規定を設けることは、組織体制や会社の文化形成に重要な意味を持ちます。読むことで会社を知ることにも繋がります。社内で公開されているのに意外と読まれていないのではないでしょうか。一度読んでみることをおすすめします。

【従業員向けIPO研修について】

IPOという言葉は独り歩きしがちですね。

しかし影響を受ける従業員には十分な説明がされないことがどの会社でも慣習となってしまっています。

IPOに関することは会社のガバナンスに関することなので知っていて損がないどころか組織としては重要なことです。経営者にとっては従業員の理解を得られ、孤独なIPOチャレンジからも解放されます。

助成金制度を活用すれば実質無料でIPO研修を実施することが可能です。

従業員向けIPO研修を検討してみませんか?研修に関するご相談は無料です。

また、IPOを目指せる可能性について、現在のIPOの進め方に対するよろず相談をしたい方の相談を1万円(税抜)にて承っております。

下記よりお問い合わせください。

個別転職相談(無料)のご予約はこちらから

最新記事はKaikeiZine公式SNSで随時お知らせします。

◆KaikeiZineメルマガのご購読(無料)はこちらから!

おすすめ記事やセミナー情報などお届けします