若い受験生を増やすための根本改革が不可欠 20から30代を試験勉強だけで過ごすのが問題

税理士試験の5科目合格者数が、835人と記録的に減少した背景に、受験者数の減少をあげたが、合格率を一定に保っていることも理由の一つだ。税理士試験は、各科目の合格のボーダーラインを6割としている。そのため、一定レベルの問題を毎年作っている限り、全受験者に対しての合格率は大幅に上下しない。つまり、意図的に合格率をいじらない限り、受験者数が減れば比例して、合格者数も減ってしまうのだ。

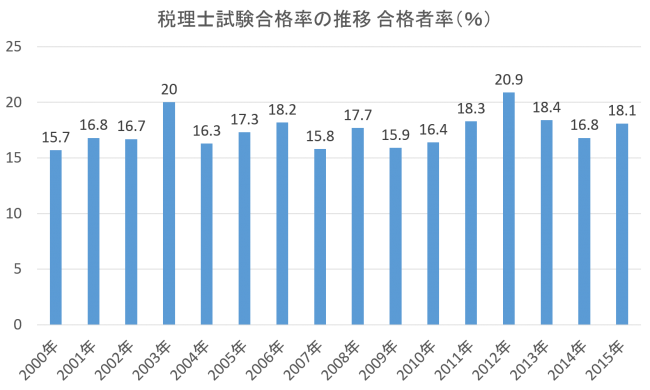

上記の表からも分かるが、税理士試験の合格率は、およそ16~20%。2015年は18.1%だから、比較的合格率は高かった。このまま16~20%の合格率を維持していけば、受験者数が減る一方なのだから、比例して今後も合格者数は減る。

なにも合格者数を増やすことが重要とは言わないが、社会の税金の専門家に対するサポートニーズは広がる一方なので、人材供給が減れば近い将来恒常的な税理士不足が容易に想像される。

現在、税理士でなければできない業務は、①税務相談、②税務代理、③税務申告の3つ。税理士法に明記されているので、この3つを税理士以外が行うと犯罪になる。報酬、いわゆる、金銭取引がなければ、知人ぐらいの税務相談なら無資格者でも問題ないんじゃないのーと思っているひとも多いだろうが、これもNGで、税理士業務というのは何人も代替できない独占業務なのだ。それも有償無償を問わずの独占業務。有償無償を問わず、税務は税理士の独占業務というのであれば、市場ニーズに対して的確にに応えていくべき義務があい、資格者の輩出もその一つだ。

とくに若手世代。その若手世代の人材輩出に不可欠なのが若い受験者を増やすこと。

税理士とはなにかと比較される資格に公認会計士があるが、この公認会計士試験の場合、合格者の平均年齢は27歳前後と理想的だ。ちなみに2015年は27.1歳で前年は26.8歳だった。

なんとも税理士業界とは対照的。それぞれの試験制度に一長一短はあるものの、若手の受験者を増やすのであれば、こんな身近に参考になる試験制度がある。現在の税理士試験の制度設計自体が、将来的にこの業界の発展につながっていくのかはなはだ疑問だ。現在の積み上げ方式は、どちらかというと数年かけて資格を取得したいという人に適した制度であり、必然的に合格者の年齢は高くなる。公認会計士試験制度は、積み上げ方式ではないので、まとまって勉強時間のとれる学生に向いている。

税理士試験はなにも年に1回ではいけないという理由はない。複数制度を取り入れることも一つの手だ。現状の税理士試験制度の問題は、最も社会で成長できる20~30歳台後半を試験勉強で過ごしてしまう可能性が高いこと。若年層にとっては深刻な問題だ。こうした問題に応えていかなければ、根本的には若い人にとって魅力ある仕事に映らないだろう。今回の税理士試験の合格者発表をみて、税理士試験制度の必要性を強く感じた。